面對生活和工作壓力日益增大的現代社會,越來越多人開始關注「減重塑身」及「身形管理」的重要性。市面上充斥著五花八門的「瘦身」方法,但並非每一種策略都能真正達到「科學減脂」的目標。有些人雖然成功減輕體重,卻發現體態不佳、體力下降,甚至損害健康。究其原因,往往是忽略了「健康減重」和「有效塑身」的核心原則——透過正確的「體重管理」、打造「健康生活方式」,才能在減重的同時保持身體活力。

面對生活和工作壓力日益增大的現代社會,越來越多人開始關注「減重塑身」及「身形管理」的重要性。市面上充斥著五花八門的「瘦身」方法,但並非每一種策略都能真正達到「科學減脂」的目標。有些人雖然成功減輕體重,卻發現體態不佳、體力下降,甚至損害健康。究其原因,往往是忽略了「健康減重」和「有效塑身」的核心原則——透過正確的「體重管理」、打造「健康生活方式」,才能在減重的同時保持身體活力。

本篇文章將從六大面向,帶你一步步了解「科學燃脂」的原理與實踐方法,並且教你如何透過「飲食控制」與「燃脂運動」在不影響身體健康的前提下達到「高效率燃脂」。無論你是剛踏入健身領域的新手,還是希望優化減脂方法的老手,都能從中獲得完整而具體的參考建議。

正確的體重管理觀念

在談「健康減重」與「科學減脂」以前,必須先建立對「體重管理」的正確認知。許多人將體重下降視為成功的唯一指標,但事實上,「減重不等於減脂」。若僅透過激烈斷食或不正確的節食方式,體重雖可能短期內下降,損失的卻可能是水分與肌肉,反而會導致基礎代謝率下降,後續更容易復胖。

1. BMI 與體脂率的意義

BMI 是國際常用來評估體重是否合宜的指標,但它僅考量身高與體重,並未直接反應身體組成。如果一個人肌肉量較高,BMI 可能顯示「過重」,但實際上卻是健康的身體狀態。

相較於 BMI,體脂率更能真實反映出脂肪在身體中的占比,從而判斷減脂進度與成效。若你想真正做到「減重塑身」或「身形管理」,定期檢測體脂率比僅看體重數字更具參考價值。

2. 減重不等於減脂

不少人在採用過度嚴苛的「飲食控制」方法後,雖然體重急遽下降,但失去的大多是肌肉與水分,而非脂肪。長期下來,基礎代謝率(Basal Metabolic Rate)也會跟著下降,讓你更難維持體重。

想要在日常狀態就能「高效率燃脂」,除了減少脂肪的囤積,也要提升身體對熱量的消耗效率——也就是「提升基礎代謝率」。當你的肌肉量越多,身體靜止時就能消耗更多能量,相對更容易維持健康體態。

飲食控制策略

「飲食控制」是「健康減重」最重要的環節之一。無論你運動多麼勤奮,如果忽略了營養均衡和熱量分配,便很難達到真正的「科學減脂」或「減重塑身」。以下幾項重點,能幫助你在日常飲食中逐步優化。

1. 均衡營養:蛋白質、碳水化合物、健康脂肪的黃金比例

蛋白質是肌肉合成與維持的重要元素,對於燃脂效果有加乘作用。建議每公斤體重至少攝取 1.2~1.5 克蛋白質(依個人體況調整),可從豆類、蛋、魚、瘦肉、乳製品等獲取。

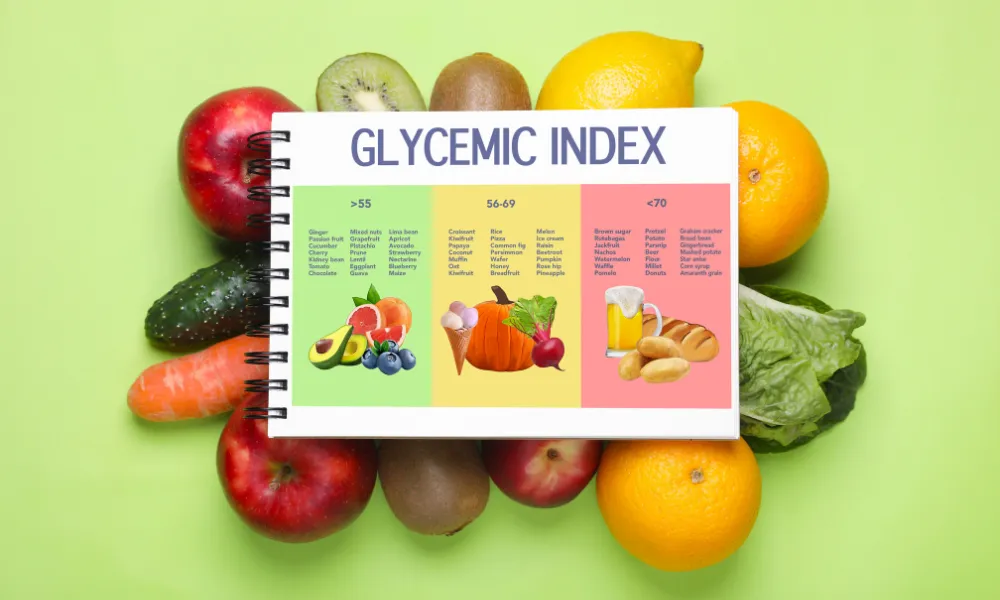

碳水化合物並非減重的大敵,但應選擇「低 GI 飲食」的來源,如糙米、燕麥、全麥麵包等。這些食物可提供持續穩定的能量,避免血糖急遽波動,減少想吃甜食或高熱量點心的慾望。

脂肪雖常被妖魔化,但人體仍需要「好脂肪」來維持激素分泌及細胞功能。像是橄欖油、酪梨、堅果中的不飽和脂肪酸,都屬於健康脂肪的來源。

2. 熱量赤字與健康速率:每天減少 300–500 大卡的熱量攝取

要成功減重,必須讓身體消耗的熱量大於攝取的熱量,因而產生「熱量赤字」。不過,過度的熱量赤字(例如一天只吃一餐、或長期極低熱量飲食)容易造成身體防禦機制啟動,讓基礎代謝率下降。

一般建議每週減重 0.5~1 公斤左右,或每天減少 300~500 大卡的熱量攝取,不僅更容易執行,也較能確保減的是脂肪而非肌肉。

3. 低 GI 食品:增加飽足感並避免血糖急遽波動

GI(Glycemic Index)是衡量食物對血糖影響的一項指標。GI 值越高,代表食物在食用後會快速且大幅度地提升血糖;GI 值越低則代表血糖上升趨勢較平緩。

選擇低 GI 食品有助於穩定血糖,避免血糖忽上忽下,導致飢餓感與暴食衝動。穩定的血糖也能提升身體燃脂效率,讓「科學減脂」與「健康減重」更輕鬆達成。

有效的運動訓練

運動與飲食是「減重塑身」的兩大支柱,缺一不可。若想真正達到「高效率燃脂」,就必須結合有氧運動與「無氧訓練」,並善用「間歇訓練 (HIIT)」來提升整體燃脂效率。

1. 有氧運動:跑步、快走、有氧舞蹈

有氧運動能在運動過程中消耗大量能量,特別是長時間且中低強度的持續訓練,更能直接消耗脂肪。

2. 無氧運動:重量訓練、核心訓練

無氧運動包括重量訓練、核心訓練等,能增進肌肉量,進而「提升基礎代謝率」。相較有氧運動,無氧運動在運動後也能持續消耗能量(Afterburn Effect)。

3. 間歇訓練 (HIIT)

「間歇訓練 (HIIT)」指的是將高強度運動與休息或低強度活動交替進行的一種訓練方式。由於高強度的階段能快速使心率飆升,進而在短時間內達到「高效率燃脂」的效果。

由於 HIIT 的強度較高,建議在身體狀況良好、已有基礎體能後再嘗試。同時要確保心肺健康無重大疾病,必要時可先諮詢專業健身教練或醫師。

生活作息與壓力調整

許多人將焦點只放在「飲食控制」與「運動訓練」,而忽略了充足睡眠與壓力管理的重要性。若想維持「健康生活方式」並保持「科學減脂」的效率,作息與精神狀態絕對不可輕忽。

1. 保持充足睡眠

當睡眠不足時,身體內分泌的飢餓素(Ghrelin)會上升,而瘦體素(Leptin)則下降,造成更常覺得飢餓、食慾旺盛。

成人平均需要 7~8 小時睡眠,尤其在「減重塑身」期間更要確保睡眠品質,以便身體能在夜間修復肌肉並調節激素。

2. 減壓方法:瑜伽、冥想、呼吸訓練

壓力過大時,身體會分泌大量皮質醇(Cortisol),此激素會刺激脂肪堆積,也容易使我們產生高熱量飲食的慾望。

3. 適度休息:避免過度訓練

從事激烈運動雖能迅速消耗能量,但長時間、高頻率、強度過高的訓練會讓身體疲憊、增加受傷機率,甚至影響免疫系統。

若你每週運動 5~6 天,至少應留 1~2 天作為休息或輕量活動(如輕鬆散步、伸展),讓身體有足夠時間恢復。

身體組成與身形管理

想要在減重過程中順利「減重塑身」,不僅要專注於體重數字的變化,也要重視身體各組成比例的調整——包括肌肉量、脂肪量以及骨骼健康。透過適度的「身形管理」與定期追蹤,才能更精準檢視「健康減重」是否走在正確的軌道上。

1. 定期檢測:量體重、量腰圍或利用體脂計追蹤變化

體重仍是最直觀的數據,而腰圍則能顯示腹部脂肪的累積程度。若腰圍持續縮小,代表腹部脂肪有效下降。

透過專業體脂計或體組成分析儀,可更準確測得體脂率、肌肉量等數據,並據此調整「健身菜單規劃」。

2. 依照自身條件及需求客製化訓練計畫

每個人的身體條件、生活習慣、運動基礎都不一樣,建議參考專業教練或營養師的意見,制定適合自己的運動菜單與飲食分配。

若一開始只能進行輕量重量訓練或短時間有氧,可以逐步增加重量或延長運動時間,維持訓練的新鮮度與挑戰度。

3. 改善體態:塑造線條、增加肌肉比例

「塑形」強調的是優化身體線條和比例,而非單純讓體重下降。舉例來說,相同體重下,肌肉量較高會看起來更結實、體態更勻稱。

結合充足的蛋白質攝取和適量的「無氧訓練」,能讓身體有效合成肌肉,並進一步「提升基礎代謝率」。

設定實際目標:循序漸進

想要實踐「科學燃脂」並維持「健康生活方式」,設定實際且能持續的目標比追求「一個月爆瘦十公斤」更關鍵。激進式的減重方式往往無法長久維持,還可能損害身體健康。

1. 循序漸進:分段達成目標

你可以先以減重 2~3 公斤、或體脂率下降 2~3% 作為短期目標,並在達成後再進行下一階段調整。

若達不到預期,就檢視自己的「飲食控制」或「燃脂運動」是否需要微調,而不是急於采取過度激烈的手段。

2. 鼓勵社群或家人朋友支持:一同運動、互相提醒

找幾個志同道合的朋友一起進行「減重塑身」計畫,相互交流心得並分享菜單或訓練進度,不僅讓過程更有趣,也能一起面對挫折。

社群媒體上有許多健身、健康飲食的主題社團,你可以在此吸收新知、發問疑惑,甚至參加實體活動。

3. 享受過程:培養健康的生活方式,而非只追求短期效果

當你將「均衡營養」「規律運動」「充足睡眠」「壓力調適」等要素融入日常之中,便能在不知不覺中維持良好的狀態。

一旦你打開了對健康生活的正確認知,除了外型與體重獲得改變之外,你的專注度、精神品質也會明顯提升。

結語

「科學燃脂」並不只是一時的熱潮或口號,而是「健康減重」與「有效塑身」的終極目標。從一開始建構正確的「體重管理觀念」、重視「減脂勝過減重」、強調「提升基礎代謝率」的同時,也要避免落入不正確的節食或過度訓練的陷阱。

在飲食方面,強調「均衡營養」、善用「低 GI 飲食」和合理的「熱量赤字」;在運動策略中,結合有氧運動與「無氧訓練」,並將「間歇訓練 (HIIT)」融入你的課表,讓你的「燃脂運動」達到「高效率燃脂」的目標。更別忘了,健康絕非僅止於體重數字,更重要的是能長久維持好狀態的「健康生活方式」。

若你想要徹底將「身形管理」落實,除了定期追蹤體脂率、肌肉量等指標外,也要注意自己的作息與壓力調整,包含睡眠、減壓方法以及適度休息,才不會讓身體因過度操勞而事倍功半。最後,最重要的是保持良好的心態,用循序漸進的目標來穩定推進,並與家人或朋友一起分享健康菜單、運動心得,培養可以持之以恆的健康習慣。

唯有將以上所有環節綜合考量、系統管理,你才能真正在減重的同時達到「科學減脂」,並在這條路上保持身心的愉悅與充沛的能量。祝福你在「減重塑身」的旅程中收穫滿滿,擁有更健康、更自信的人生!

相關標籤

相關標籤